Christophe Guilluy : "La classe moyenne n’existe plus."

Le géographe est le premier à avoir diagnostiqué une France de la périphérie, laissée de côté par la mondialisation heureuse. À travers son analyse du spleen de ces zones périphériques, Christophe Guilluy entrevoit la fin de la parenthèse enchantée des Trente Glorieuses et d’une classe moyenne majoritaire.

Propos recueillis par Lawrence Bekk-Day et Maïna Marjany

Photos : Aglaé Bory

Christophe Guilluy, vous avez fait passer dans le vocable courant la notion de « France périphérique ». Pouvez-vous nous décrire ce concept ?

J’arrive aux territoires par les catégories populaires et non l’inverse. Beaucoup abordent le sujet exclusivement par la question territoriale. Mais un territoire en soi n’a pas d’existence propre ; ce qui compte, ce sont les gens qui y vivent. Vous pouvez être urbain en habitant à Charleville-Mézières comme à Paris ; mais votre réalité sociale, politique, économique n’a strictement rien à voir ! Pourtant, pour l’Insee, vous tombez sous la même appellation. L’idée d’une France saucissonnée entre 10 à 15 % de ruraux, des péri-urbains et des urbains, ne permet pas de dire la recomposition sociale des territoires. Ce qui m’intéresse, c’est le destin des catégories populaires. Nous vivons un moment particulier où, pour la première fois dans l’histoire, ces catégories populaires, sans être tombées dans le sas de la pauvreté, ne vivent plus là où se crée l’emploi. Il y a bien quelque chose qui se structure, qui se recompose, économiquement, socialement et culturellement.

Pensez-vous que la classe moyenne, qui a émergé durant les Trente Glorieuses et qui était censée perdurer, est en réalité en cours de disparition ? Ce que nous avons vécu n’était donc qu’une parenthèse enchantée ?

Peut-être. C’est en tout cas ce que l’on peut constater statistiquement. La majorité des populations, en Occident, ont cru à la promesse d’une classe moyenne très majoritaire. Mais il semblerait qu’il y ait un nouveau modèle, à l’échelle du monde, qui émerge, avec un bloc que j’appelle « catégories supérieures », qui ne sera pas majoritaire et, en dessous, des populations plus fragiles : ces nouvelles classes populaires. Pourtant, nous restons bloqués sur ce souvenir des Trente Glorieuses. On arrivera à s’en sortir politiquement lorsque les grands partis auront intégré cette restructuration sociale et auront enfin adapté leur offre politique à ce que sont devenues, ou redevenues, nos sociétés : telles qu’elles étaient avant-guerre. À une différence près : même si les niveaux de vie étaient inférieurs avant-guerre, les inégalités ressenties étaient moins fortes. Ce qui pèse beaucoup dans le ressentiment de ces classes moyennes occidentales, c’est un modèle économique qui tend à concentrer l’emploi de plus en plus. Je suis un grand lecteur de l’économiste Thomas Piketty ; il a très bien compris que, structurellement, ce modèle est de plus en plus inégalitaire. Il va falloir gérer cette question de l’inégalité et en même temps, celle de l’intégration du plus grand nombre.

« Notre modèle est de plus en plus inégalitaire : nos sociétés sont redevenues ce qu’elles étaient avant-guerre. »

— Christophe Guilluy

Les politiques sont-ils passés à côté des effets secondaires de ce nouveau modèle dont vous dites qu’il est en train de s’imposer ?

La notion selon laquelle les territoires allaient se désertifier et la désindustrialisation se poursuivre a longtemps été présente, mais avec l’idée que nous allions ensuite trouver des solutions : formation, adaptation économique, tertiarisation. Bien sûr, la réalité est moins rose. Les logiques foncières nous le montrent bien : le monde de l’hypermobilité que l’on nous a vendu ne concernera et n’a concerné qu’une petite fraction des gens. En 1968, 40 % de la population vivaient dans les grandes métropoles ; c’est toujours 40 % aujourd’hui, mais avec une sociologie en moyenne beaucoup plus bourgeoise. Le modèle actuel ne peut pas intégrer tout le monde !

Pensez-vous que le concept de la France périphérique est applicable à la plupart des pays occidentaux ?

Il y a toujours des contextes nationaux : l’Amérique n’est pas la France, qui n’est pas l’Italie, qui n’est pas l’Allemagne. On peut entrer dans le détail à l’infini. Mais il ne faut pas perdre la petite Échelle de vue. Aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, les catégories populaires vivent également dans les territoires les moins dynamiques. Aux États-Unis, la concentration de l’emploi dans les grandes métropoles est effective comme elle l’est en France ; on le mesure très bien statistiquement. Il est important de voir que rien n’est arrivé par hasard. On parle de la mondialisation comme de quelque chose d’abstrait, mais ce n’est pas le cas. Elle est le fruit de 30 ans d’adaptation des économies occidentales aux normes de l’économie-monde, avec l’impact de la division internationale du travail et l’émergence de la classe moyenne chinoise ou indienne. Tout cela a des incidences de temps long.

Le mythe du « grand remplacement » est en vogue ; mais le vrai grand remplacement ne serait-il pas plutôt que la classe moyenne occidentale se fera doubler par une classe moyenne indienne ou chinoise ?

Je le crois ! Ce n’est pas un hasard si les pays émergents sont ainsi intitulés : dans ces pays, c’est la classe moyenne qui émerge. On a un processus totalement inversé ; d’un côté, nous avons une classe moyenne qui se fragilise en Occident et de l’autre, une classe moyenne émergente, qui, au contraire, tend à se renforcer et à croître. À l’échelle du monde, on ne peut pas parler d’un effondrement de la classe moyenne : c’est plutôt un rééquilibrage, mais avec des conséquences délétères en Occident.

Face à la France périphérique, vous décrivez des métropoles prospères. Mais trouvez-vous que la vie y est vraiment meilleure ? Il y a plus d’emplois, certes, mais les grandes villes sont chères, avec des logements peu abordables pour la majorité des gens…

Il faut regarder les indicateurs des grandes métropoles ; j’observe une création de richesse incroyable, une création d’emploi incroyable, des emplois très peu qualifiés qui se développent de façon massive… Cela fait beaucoup d’indicateurs positifs. Une grande métropole s’organise autour d’un marché de l’immobilier qui va s’adapter à un marché salarial : ne pourront se maintenir dans les métropoles que des personnes aux salaires très élevés et une minorité de catégories précarisées dans un parc social. On le voit avec la courbe ascendante des logiques foncières à Paris, quel que soit le quartier. Mais il faut distinguer les indicateurs économiques et les indicateurs de bien-être : selon une enquête réalisée en 2018, 7 Franciliens sur 10 se verraient bien quitter la métropole parisienne ! Bien évidemment, je pense que l’on rêve tous de vivre avec un revenu correct au bord de la mer. C’est pour cela que je parle d’un modèle à bout de souffle. Comme je ne crois pas au « grand soir », je pense que, dans les années à venir, le monde d’en haut prendra peu à peu conscience de ce qui se passe.

“« La démocratie, je la vois ainsi : donner les compétences et le pouvoir aux élus sur le territoire. »”

Selon vous, tout espoir d’amélioration vient-il du monde d’en haut ?

Oui, mais ce sera très difficile. La question de savoir comment reconnecter les gens se pose.

L’émergence du mouvement des « gilets jaunes » est-elle symptomatique du divorce entre le président Macron, perçu comme faisant partie du monde d’en haut, et une partie de la population ?

Effectivement, on observe là une déconnexion. On a l’illustration d’un enfermement au sens large : preuve en est l’état de sidération du monde politique et notamment du gouvernement par rapport à ce mouvement quand il a surgi. J’espère un atterrissage en douceur, qui doit passer par une réactivation du pouvoir des élus locaux. Je vois la démocratie ainsi : donner les compétences et le pouvoir aux élus sur le territoire, qui ont d’ailleurs des projets pour développer leur territoire. C’est dans ce sens-là qu’il faut travailler.

J’ai rencontré Emmanuel Macron lorsqu’il était ministre de l’Économie ; je lui avais montré des cartes de la France périphérique - pratiquement un copié-collé de la carte de la « révolte des ronds-points ». Il avait acquiescé : il n’était pas dans une opposition, mais dans une compréhension des fragilités sociales. Le fait est que le modèle tel qu’il est aujourd’hui crée de la richesse et de l’emploi, soit, mais il ne fait pas société. Le président Macron est-il toujours dans cette logique de premier de cordée ? Si oui, c’est l’impasse. En revanche, s’il est prêt à remettre en cause ses représentations de la société et des territoires, la situation peut s’améliorer.

Le pouvoir semble plutôt s’être raidi au début du mouvement…

Effectivement, et ce raidissement du monde d’en haut a été suivi d’une ostracisation et d’un refus de voir la réalité. Ce qui est certain, c’est que la manière dont on a traité ce mouvement nous montre bien cette distance qui est fondamentalement culturelle. Je ne pense pas que la personnalité du président en soit l’unique cause ; c’est lui qui est au pouvoir aujourd’hui, mais le mouvement aurait pu se produire durant le quinquennat précédent ! Nous sommes sur des logiques de temps long, celui de la mise au ban des catégories populaires. Le mouvement des « gilets jaunes » a été traité comme un mouvement à la marge. Je pense qu’il ne s’agit pas de la marge, mais de la société elle-même.

“« Nous sommes sur des logiques de temps long : celui de la mise au ban des catégories populaires. »”

Que pensez-vous du Grand débat national comme réponse à la crise actuelle ?

Il m’évoque un peu le cahier de doléances de 1789 : on sait comment cela a tourné ! Nous sommes peut-être dans de la communication, même si tout moment démocratique est bon à prendre. Clairement, c’est positif que les gens se parlent ; on ne va pas s’en plaindre ! Mais il faut maintenant donner des gages. Il faut respecter ces gens, respecter leur diagnostic. Je pense qu’une liste de « gilets jaunes » ne sera pas suffisante pour sortir de la crise ; c’est l’ensemble du spectre politique qui doit aujourd’hui s’adapter. La classe moyenne n’existe plus, les nouvelles catégories populaires ont de nouvelles demandes de protection, les territoires ne sont plus ce qu’ils étaient hier. Bref, il s’agira de prendre en compte la nouvelle réalité de la France du XXIᵉ siècle. ●

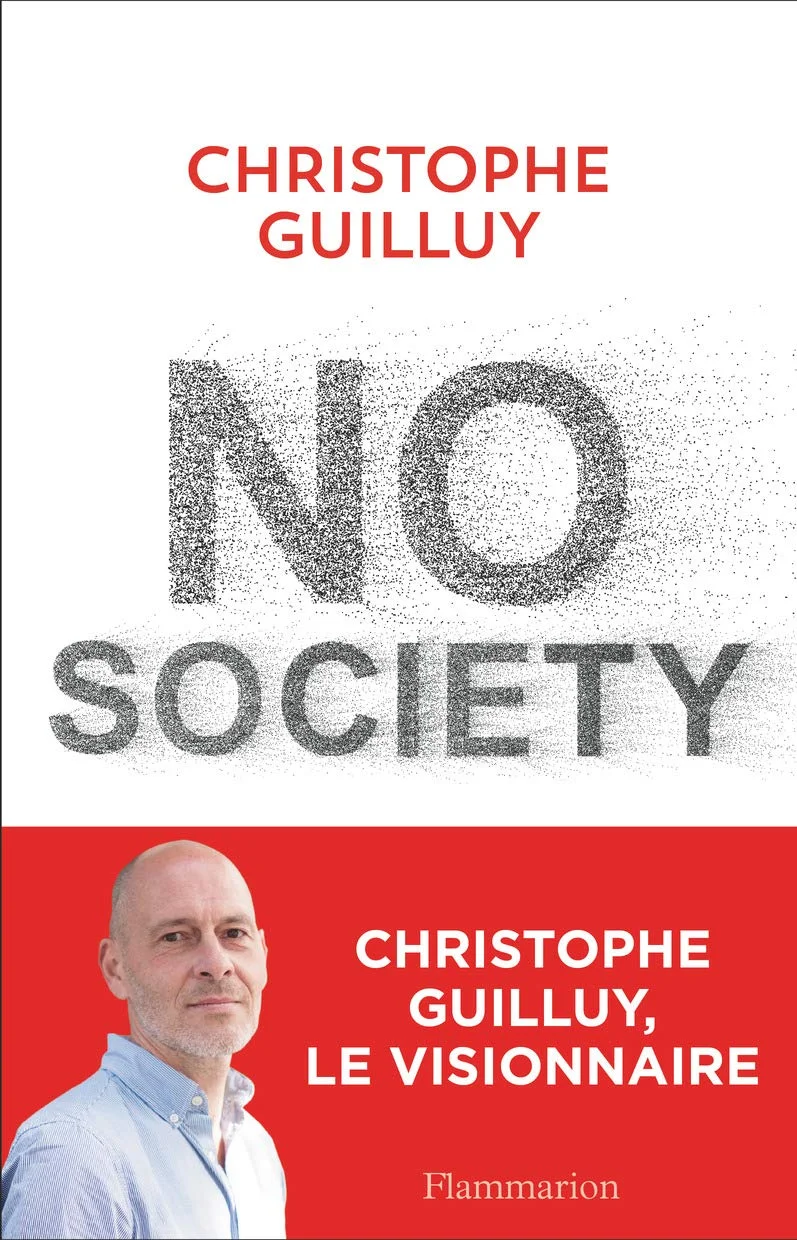

Un modèle de société en fin de vie

Poursuivant sa réflexion engagée dans La France périphérique : comment on a sacrifié les classes populaires, Christophe Guilluy prédit, dans No society, la disparition de la classe moyenne occidentale. Il diagnostique la fin d’un modèle qui ne fait plus société, miné par un accroissement des inégalités. C’est la montée inexorable du populisme, selon lui, qui contraindra les responsables politiques du « monde d’en haut » à prendre conscience des mutations irréversibles de nos sociétés contemporaines.

No society, Flammarion,

240 pages, 18 €.