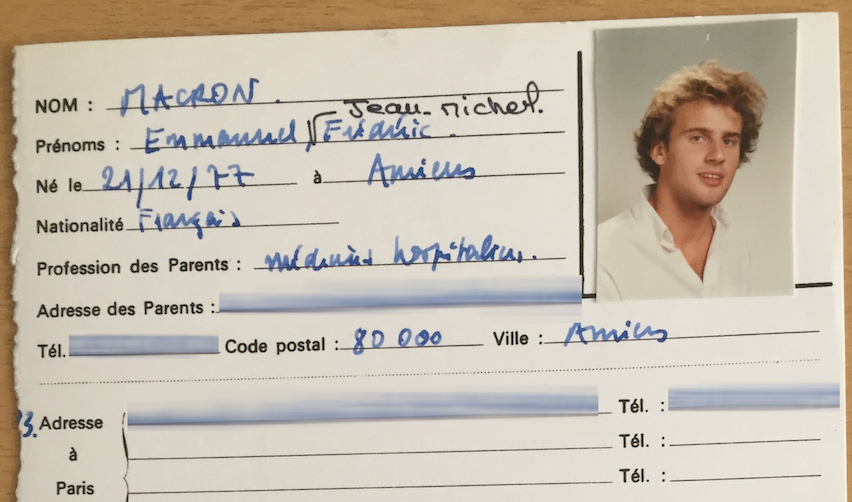

Souvenirs - Emmanuel Macron, camarade de promo à Sciences Po

Aurélien Lechevallier a connu Emmanuel Macron sur les bancs de Sciences Po. Des années plus tard, il s’est investi dans la campagne de son ancien camarade de promotion, candidat à l’élection présidentielle, en devenant son conseiller à l’international. Pour Émile, il nous confie ses souvenirs de la rue Saint-Guillaume et raconte une journée type en compagnie de son jeune ami, qui adorait la philosophie et l’art du débat.

"Tiré par la manche"

A Sciences-Po, j’avais la chance d’être ami avec Emmanuel Macron et nous suivions souvent les mêmes cours. Nous allions voir l’adorable Jacqueline Dumonteil au secrétariat de la section « Service public » pour négocier les agendas avec elle, au début de chaque trimestre. Elle tiquait un peu au début puis finissait par céder devant nos airs de chiens battus. Nous faisions une ou deux blagues affectueuses et nos emplois du temps en sortaient assez bien synchronisés. C’était plus simple d’être ensemble pour préparer les examens, se répartir les exposés, partager les « fichages » de bouquins. On s’entendait bien. C’était pratique.

C’était les années 1999-2001. Il fallait pousser les murs pour accueillir les étudiants qui commençaient à arriver des quatre coins du monde. Les Parisiens régnaient encore en maître mais les Provinciaux dont nous étions, Emmanuel et moi, n’étions plus très impressionnés. Pensez ! Nous fréquentions depuis déjà trois ans les rues tortueuses de la rive gauche. La péniche et les couloirs de l’auguste Institut étaient pleins à craquer, à tous les étages. Sciences-Po n’avait pas encore multiplié les acquisitions dans le quartier et les antennes régionales dans toute la France. Le seul site extérieur était celui de la rue de la Chaise. S’y rendre était un dépaysement. C’est là-bas, dans une salle en coin du 3ème étage, tassés comme des sardines, que nous avons rencontré le fabuleux Jean-Marc Borello, qui allait nous faire découvrir l’économie sociale et solidaire et les restaurants d’insertion de la rue Jean-Pierre Timbaud. Le directeur de l’école s’appelait Descoings et ne s’appelait pas encore « Richie ». Il commençait à se faire une notoriété dans les médias avec un audacieux projet d’accueil d’étudiants venus des ZEP, qui secouait l’establishment. Nous participions aux débats sur ce sujet, en Boutmy. Emmanuel était évidemment à fond pour. Moi aussi.

Les journées s’alignaient avec une régularité relative, bercées par le rythme des conférences et des cours magistraux. Elles commençaient souvent par un café au Basile, accompagné d’un cookie au chocolat blanc. Nous étions copains avec le gérant, parti depuis au Brésil. Emmanuel connaissait tous les membres du personnel par leur nom. A l’époque, à ma connaissance, c’était le seul dans ce cas. Qui allait se préoccuper des opinions ou du destin d’un immigré indien planqué derrière les fourneaux ? Lui.

Au passage sous les voûtes de l’entrée principale, au 27 de la rue Saint-Guillaume, mon supplice commençait. Emmanuel parlait football avec les appariteurs, tous venus d’un même patelin où il paraissait avoir, lui aussi, passé son enfance. Enfin, à côté.

Nous étions déjà sacrément en retard pour le premier cours. Après avoir salué poliment les gardiens du temple aux côtés d’Emmanuel, je scrutais pendant la discussion les murs de ce purgatoire auxquels un blason de l’école était accroché. Le Lion et le Renard. Machiavel. Emmanuel travaillait justement sur Le Prince à cette période, en suivant en parallèle des études de philosophie. Quelle était la citation, déjà ? « Le Prince doit être fort comme un lion et ondoyant comme le renard… », ou quelque chose comme ça. Je laissais mes pensées divaguer. Mais au fait, notre cours ! Une première fois de la journée, je m’approchai d’Emmanuel qui poursuivait sa discussion enflammée avec les appariteurs pour lui tirer délicatement la manche. « Emmanuel ! On est en retard. Viens ! » Et il fallait le presser, l’inciter à quitter sa conversation, le sortir de cette passionnante familiarité matinale. Je n’étais pas au bout de mes peines.

Au pas de course dans les escaliers, nous finissions par trouver la salle et à nous faire une place au fond – les autres étant déjà prises. Je mets évidemment sur le compte de ces retards répétés (peut-on comprendre un cours quand on en a manqué le titre ?) mes notes très médiocres à Sciences-Po. Emmanuel n’a jamais eu ce genre de problèmes. Il était du genre à tout faire en même temps. Dans sa chambre d’étudiant – je m’éloigne un moment de notre journée à Sciences-Po - je l’ai déjà vu au téléphone en train de lire le journal et de suivre en même temps les informations à la TV. Evidemment, quand on sait faire trois choses à la fois, ça aide !

Pendant ce temps, alors que je m’escrimais toujours à comprendre l’intitulé d’un cours qui touchait à sa fin, Emmanuel commençait à montrer des signes de vie : il avait tendance à rester calme pendant une heure et quart, puis à s’échauffer dans le dernier quart d’heure. Je le voyais gigoter, mâchonner son stylo, lever une fois la main, la baisser, faisant dans sa tête les questions et les réponses. Et puis il se lançait, redoutable, dans une question qui étonnait le professeur par son intensité et son ampleur. Les enseignants classiques étaient perturbés par une telle audace. Les enseignants fainéants ou fatigués écartaient la question d’une pirouette ou d’un revers de main. Ceux qui comprenaient qu’ils avaient à faire à un étudiant exceptionnel ripostaient, souvent, en posant une nouvelle question à l’étudiant. Alors, ce que je redoutais le plus au monde commençait : un débat.

L’heure sonnait. La classe se vidait. Et Emmanuel continuait à débattre avec le professeur. Parfois, c’était avec d’autres étudiants qu’il débattait. Dans tous les cas, il restait de longues minutes dans la salle, pris par le feu de la conversation. Et l’horloge tournait. La promesse d’une pause s’éloignait. Fi des temps morts ! La prochaine conférence approchait, et nous étions déjà en retard. Alors, tel Sisyphe et son rocher, je repartais à l’assaut, c’est-à-dire vers la manche d’Emmanuel, avec tout le tact possible. Et je le tirais à nouveau vers la sortie de la classe. Une nouvelle fois en retard, essoufflés, nous arrivions dans une nouvelle salle, et la litanie des débats se poursuivait ainsi pendant la journée. Economie, questions sociales, anglais, relations internationales, grands enjeux du monde contemporain, droit public… Tout y passait !

C’était pareil à la bibliothèque, pareil au café. Pourtant, Emmanuel était pris dans les mailles d’un emploi du temps implacable, entre Sciences-Po, la philosophie à Nanterre, les allers-retours chez Paul Ricœur (dont il revenait toujours émerveillé) et les longs week-ends dans le Nord. Mais c’est comme ça, il adorait débattre. Il aimait les grandes discussions avec toute notre bande de copains… Lorsque le facétieux Ali, qui distribuait le journal Le Monde dans le quartier, commençait à discuter avec Emmanuel, il en oubliait presque sa tournée et il fallait le remettre en selle (j’allais écrire, en marche !). Si nous allions rendre visite à un ami qui faisait son stage à l’Assemblée nationale, Emmanuel posait mille questions nourries d’une connaissance des députés qui me sidérait. Il ne résistait pas à l’échange, à la découverte. L’intelligence était une qualité habituelle à Sciences-Po. Mais ce niveau de curiosité et cette tournure intellectuelle, qui consistait à convoquer sans cesse dans un débat des idées ou des connaissances venues d’autres disciplines ou d’autres horizons, c’était vraiment fabuleux.

Et lorsque la fin de la journée approchait, avant de repartir travailler ou se reposer dans nos pénates, nous allions de temps en temps retrouver les amis autour d’une bière, vers Montparnasse ou rue Mouffetard. Pour quoi faire ? Mais enfin, pour refaire le monde !