Une photographe, un journaliste : regards croisés sur le Kurdistan

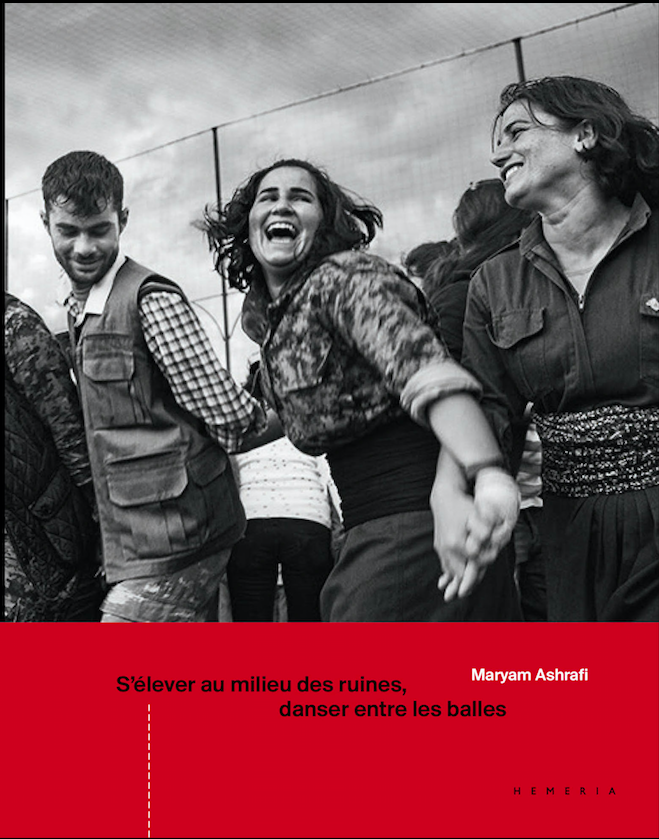

La photographe irano-britannique Maryam Ashrafi présente, dans son livre S’élever au milieu des ruines, danser entre les balles, un formidable travail documentaire sur les peuples kurdes, en Irak et en Syrie. Ses photographies, prises entre 2012 et 2018, sont complétées par les contributions de deux universitaires et de deux reporters. L’un d’eux est Allan Kaval, alumnus de Sciences Po (promo 2013), journaliste au Monde et lauréat du Prix Albert-Londres en 2020. Émile les a fait dialoguer autour de leur carrière et du Kurdistan.

Propos recueillis par Maïna Marjany et Laure Sabatier

Maryam, vous publiez un livre de photographies qui retrace votre travail aux côtés des populations kurdes de Syrie et d’Irak depuis 2012. Comment est née votre vocation de photographe ?

Maryam Ashrafi : Je suis arrivée en Angleterre à 17 ans. À cette époque, je n’étais pas certaine de mon orientation professionnelle, mais je me sentais attirée par la sociologie et j’avais toujours aimé la photographie. J’ai donc opté pour un cursus de photographie documentaire sociale, au cours duquel j’ai compris que je pouvais combiner ces deux disciplines.

Allan, vous avez d’abord effectué un master en Affaires publiques à Sciences Po avant de devenir journaliste. Vous avez longtemps couvert le conflit syrien et les enjeux kurdes pour Le Monde. Comment en êtes-vous arrivé là ?

Allan Kaval : J’ai tendance à dire que je suis devenu journaliste grâce au Kurdistan. À Sciences Po, j’hésitais entre le journalisme, la diplomatie et la recherche. J’écrivais déjà des articles, principalement pour des revues culturelles. Puis, au retour de ma troisième année en Inde, j’ai souhaité me rendre au Kurdistan irakien. L’une des raisons ayant motivé ce voyage, c’est que mon père est originaire de cette région, du Kurdistan turc plus précisément, mais il avait des contacts dans la partie irakienne. À mon retour en France, je n’avais qu’une envie : y retourner et étudier les questions kurdes de plus près. J’ai donc fait une année de césure pour travailler au consulat français d’Erbil, puis je m’y suis rendu le plus souvent possible. J’ai obtenu mon diplôme en 2013 et, en juin 2014, Mossoul est tombée aux mains de l’État islamique. L’expertise que j’avais développée sur cette zone m’a ouvert les portes du journal Le Monde, pour lequel j’ai commencé à écrire des piges. Depuis, je n’en suis jamais parti.

Et vous, Maryam, quelle est votre histoire avec le Kurdistan ?

M. A. : Comme Allan, mon histoire avec ce pays est liée à celle de mon père. Il a fui l’Iran pour des raisons politiques, à la fin des années 1990. Sur sa route, il a rencontré et reçu l’aide de Kurdes iraniens. Il s’est progressivement inséré dans leur communauté. Lorsque nous l’avons rejoint trois ans plus tard à Londres avec ma mère et mon frère, tout son entourage était kurde. J’ai commencé à me poser des questions sur leur situation. Pourquoi ont-ils quitté leur pays ? Quelles sont leurs luttes, en Irak ou en Iran ? Je me suis d’abord sentie naïve de ne rien connaître de leur histoire, j’en voulais aux adultes autour de moi de ne pas m’avoir éduquée à ces enjeux. Puis j’ai réalisé qu’ils l’avaient certainement fait pour me protéger et que je devais m’y intéresser par moi-même. J’ai donc décidé de me rendre sur place en 2012. Ce voyage a été un véritable déclic, qui m’a convaincue de la nécessité d’approfondir mes liens avec le Kurdistan. S’en sont suivies plusieurs années d’allers-retours. À cette époque, je ne savais pas que mon travail aboutirait à un livre. Tous les journaux auxquels je soumettais mes photos leur reprochaient de ne pas être suffisamment « événementielles ». Je n’ai pas baissé les bras et j’ai persévéré, je croyais en ma façon de travailler. À force de détermination et de longs séjours sur place, j’ai fini par développer un angle particulier, ni journalistique ni artistique, mais que je pourrais qualifier de narratif. J’ai alors pensé qu’il conviendrait à un format de livre et qu’il pourrait être considéré comme une sorte de petite fraction de l’histoire du peuple kurde.

Dans votre livre, vous avez fait le choix de couvrir le conflit sans en montrer les combats armés, pourquoi ?

M. A. : J’ai voulu montrer la guerre à travers le quotidien de ceux qui la vivent. Suffisamment de collègues photographient déjà très bien le front. À l’inverse, il m’a semblé que ce que je pouvais apporter à la couverture du conflit, c’était de vivre avec les gens et de capturer leur vie pendant la guerre. Partager des moments du quotidien me semble le meilleur moyen de lutter contre la guerre et de promouvoir la paix. La banalité des situations que je photographie permet à chaque personne extérieure au conflit de s’identifier et de se mettre à la place de ceux qui le subissent. Exposer ces similarités du quotidien, c’est faire tomber la barrière entre le « nous » et le « eux ».

Et vous Allan, qu’est-ce qui vous a mené à prendre part à cet ouvrage ?

A. K. : Avec Maryam, nous nous sommes rencontrés en 2017, à Kobané. J’ai été très intéressé par son approche. Je pense que l’une des raisons pour lesquelles je suis journaliste, au-delà de la couverture quotidienne de l’actualité, c’est pour tenter de comprendre comment les rapports de force politiques et géopolitiques se réfractent et se répercutent dans des existences individuelles. La visibilisation de cette intersection entre la vie personnelle, l’histoire, la politique et leurs rapports de force me semble le meilleur moyen de réunifier l’expérience de la guerre. C’est essentiel pour lutter contre l’enfermement de ce conflit dans une forme d’exotisme, voire d’orientalisme, qui plane sur le Moyen-Orient et laisserait penser que ces sociétés sont intrinsèquement violentes. Le travail de Maryam résonne avec l’approche que j’essaie d’avoir qui consiste à faire un pas de côté par rapport à la guerre événementielle, pour traiter de l’expérience humaine dans ce qu’elle a d’universel. Il ne faut pas réduire la guerre à des balles tirées et à des bombardements, mais la considérer comme une expérience collective et individuelle, qui s’étend au-delà des dates officielles d’un conflit donné. C’est notamment ce dont parle ce livre.

Maryam, pourquoi avoir accompagné vos photos de contributions d’universitaires et de journalistes ?

M. A. : Je voulais ajouter d’autres voix à mon œuvre pour la compléter et la rendre plus accessible. Mon travail de photographe est individuel, mais il serait resté incomplet sans les autres contributions, celle d’un sociologue et d’un universitaire, d’un journaliste et d’une d’écrivaine-cinéaste. Ensemble, c’est comme si nous avions complété un puzzle.

Vous avez principalement travaillé dans des zones reculées du Kurdistan. Que pouvez-vous nous dire du statut, du rôle et de la place que les femmes y occupent ?

M. A. : D’abord, il faut préciser que même si le peuple kurde est très ouvert au débat et qu’il se bat pour les droits des femmes, il n’en reste pas moins dominé par les hommes. Cependant, j’ai pu constater que la volonté d’inclure les femmes dans la prise de décisions n’est pas seulement un slogan politique, mais une réalité, du moins à l’époque où je séjournais au Rojava [Kurdistan occidental situé au nord de la Syrie, NDLR]. La situation a beaucoup changé depuis. Je crois que le plus important est de ne pas considérer ces femmes comme des victimes, mais de montrer qu’elles se battent pour quelque chose de plus grand qu’elles-mêmes.

A. K. : En tant qu’homme, je ne peux avoir qu’une idée partielle de la réalité de la situation d’une femme dans les sociétés kurdes. J’utilise le pluriel ici parce que j’estime qu’il n’y a pas une seule société kurde homogène ; dans chaque pays, les Kurdes font face à des contextes économiques, culturels et politiques très différents. Cela dit, je porte un intérêt étonné à la mise en avant du rôle des femmes kurdes dans l’armée et les organisations syriennes. Dans le cas du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de ses activités en Syrie, il me semble qu’il y a eu une confusion entre le rôle politique et militaire important des femmes au sein de l’organisation et leur rôle réel dans les communautés kurdes de Syrie. Derrière cette confusion, c’est l’imaginaire de la femme kurde comme femme libérée qui est à l’œuvre. Largement répandu en Occident, il véhicule une forme d’exceptionnalisme des femmes kurdes, qui tend à invisibiliser leurs luttes propres. Pourtant, l’intégration des femmes dans les mouvements progressistes au Moyen-Orient, du Kurdistan à la Palestine, relève d’une histoire singulière qui débute dans les années 1970 et ne reflète pas une différence culturelle de la société kurde par rapport aux sociétés turques, iraniennes ou arabes. Il me semble plutôt que la question est politique, et qu’elle est fortement corrélée aux zones d’hégémonie du PKK. Mais il y a bien entendu une dynamique intéressante entre les sociétés kurdes, où le PKK a beaucoup de soutien comme en Syrie et en Turquie, et la structure politique intérieure. On peut considérer qu’un changement dialectique peut s’opérer entre le modèle promu par l'organisation et la société elle-même. Dès lors, l’arrivée de plus de femmes à des postes à responsabilité depuis les années 1990 et leur visibilisation dans les médias pourrait avoir changé la perception du rôle public des femmes en Turquie, au Kurdistan turc, au Rojava et en Syrie bien sûr.

Quels sont vos prochains projets ?

M.A. : Mon prochain projet sur le long terme concerne les mines terrestres dans différents pays anciennement en guerre.

A.K. : Pour ma part, tout dépend de mon état de santé [Allan a été blessé dans le Haut-Karabakh en octobre 2020], mais je pense que mon engagement journalistique au Kurdistan est terminé. Je vais maintenant me consacrer à l’Europe. La façon dont j'ai appris mon métier sur la question kurde influence ma couverture des affaires européennes. J’ai par exemple récemment écrit un article sur la migration kurde en Europe.

Allan, qu’est-ce que la réception du prix Albert Londres a changé pour votre carrière ?

A.K. : J’ai beaucoup de gratitude envers ceux qui m’ont décerné ce prix, que j’ai perçu comme un encouragement à persévérer dans ma manière de travailler. Il est venu récompenser un article consacré aux prisonniers étrangers ayant appartenu ou combattu dans les rangs de l'État islamique en Syrie. Un sujet à l’intersection entre deux problématiques : celle liée à la question syrienne et la lutte contre l’Etat islamique, et celle liée à la nature et la conservation de l’État de droit des pays européens. Cet article montre à quel point les différentes échelles du conflit sont imbriquées. Tel que je le comprends, c’est cette démarche-là qui a été récompensée, ce qui m’encourage à poursuivre dans cette direction.

Cet entretien a initialement été publié dans le numéro 24 d’Émile, paru en mars 2022.